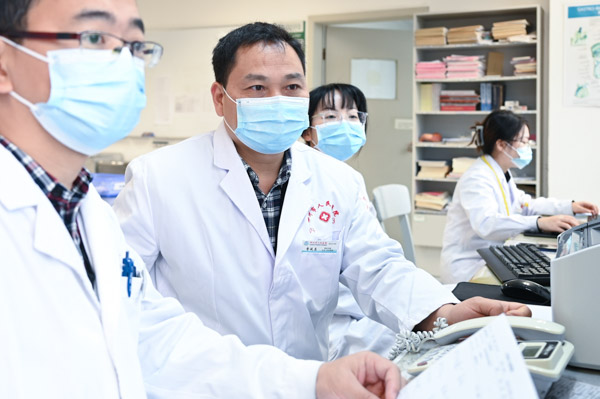

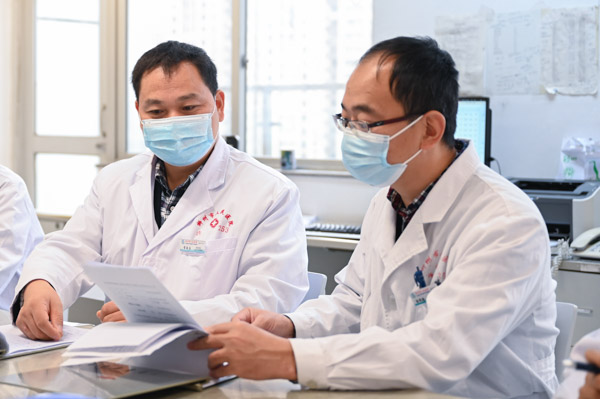

柳州市人民醫院消化內科是柳州市最早成立的消化系統疾病診療專科。經過幾十年的發展,這里已經成為集消化系統疾病的診療、預防、教學、科研為一體的臨床科室。隨著臨床人才的快速成長,以及高精尖設備的配備,形成了一支高素質的技術隊伍,已走進“內鏡時代”,在內鏡診療領域,該團隊的診療水平、診療范圍均處于我市領先水平,臨床治療幾乎涵蓋了消化內鏡的全部診療領域。

“消化內鏡是臨床消化學科發展的一大利器,內鏡下治療具有微創、恢復快、安全性高、診斷率高、減輕病人經濟負擔、病人依從性好等優點,因此成為當前國內外消化內科學發展的主流方向。”我院消化內科負責人雷延昌告訴筆者,目前醫院消化內科緊跟國內外領先步伐,在消化內鏡微創的道路上不斷開拓新“鏡”界,造福了無數桂中患者。

目前科室設有獨立的消化內鏡診療中心,2021年胃腸鏡診療量有望突破35000例,ESD相關手術有望突破130例。科室可以開展胃腸鏡精查、胃腸道息肉氬氣刀治療(APC)、黏膜切除術(EMR)、內鏡黏膜下剝離術(ESD)及相關衍生技術,如經內鏡粘膜下腫瘤挖除術(ESE)、經口肌切開術(POEM)、經內鏡黏膜下隧道腫瘤切除術(STER)。膽胰管疾病方面可以開展逆行胰膽管造影術(ERCP)、乳頭切開術(EST)結石經膽管內超聲檢查術(IDUS)及膽道支架置入術和胰管支架置入術。科室止血技術成熟,可以開展食管胃底靜脈曲張硬化及組織膠治療術和金屬鈦夾止血術。對于晚期腫瘤,科室開展了食管支架置入術和腸道支架置入術。對于小腸檢查,科室開展了膠囊內鏡檢查技術。對于胃腸道黏膜下腫瘤及胰腺疾病,科室開展了超聲內鏡檢查(EUS)及超聲介入診療技術。科室開展的各項技術在廣西均處于領先水平。

患者黃某,胃鏡檢查發現食管中段黏膜下腫物,超聲胃鏡提示血管瘤,和心臟僅隔一層食管壁,CT提示腫物大小約5.0X3.0X1.0cm。消化內科秦和平博士查閱文獻和網絡,國內外未發現相關的ESD手術報道和資料。術前根據患者食管病變情況,組織科內專家討論,制定了詳細的ESD手術方案。ESD手術開始時發現血管瘤有完整的包膜,和固有肌層輕微粘連,手術順利進行。手術后程,由于剝離的瘤體較大,食管腔相對狹窄,手術視野開始受到影響。由于術前討論時對剝離策略進行了優化,術中利用瘤體本身的重力充分暴露剝離面,腫瘤得以完整剝離,幾乎沒有出血。手術耗時2小時,術后患者恢復順利。ESD術后第三天患者已經能夠進行進食,第五天順利出院。患者不僅切除了腫瘤,而且保留食管比較完整的結構和功能,恢復較快,術后并發癥少。

現在很多情況下,患者無需接受傳統外科開刀手術,很多疾病通過鼻、口放入不同精妙、微小的鏡頭,再像偵察兵一樣檢查消化道,各種消化道疾病就能精準診斷,并且同時進行微創治療,這在以前是無法想象的。

我國是消化道腫瘤高發國家之一,胃癌是消化道腫瘤中最為常見的一種,其發病率和病死率在惡性腫瘤中均高居第二位。消化道腫瘤早期發現率低,是延長患者生存期的絆腳石。如果消化道腫瘤能早期診斷和治療,其5年生存率可以大大提升。所以,對于消化道早期癌,內鏡的早期診斷和治療成為提高患者長期生存率的關鍵所在。

提到消化道早癌治療,雷延昌博士用了一個生動的比喻:“一個蘋果腐爛之初,往往只是皮的一小部分出現顏色改變或略微粗糙不平,這時只需要削掉這部分變質的皮就可以避免整個蘋果爛掉,這就好比消化道內鏡下早癌的治療。非早癌則像蘋果已從果皮爛到果肉,要想保住整個蘋果不繼續腐爛,必須忍痛削掉部分果肉。10年前的消化道內鏡因為設備或技術的原因,僅能發現呈隆起(腫物)或凹陷(潰瘍)的明顯病灶,而這些改變已非早癌,需要外科開刀或腔鏡下治療,切除范圍也不僅僅是局部病變,還包括部分食管、胃或結腸組織,還要清掃周圍淋巴結;即使偶爾發現極少數早癌,也只能進行外科手術治療。

而消化道癌的早發現、早診斷、早治療,則是既能根治保命,又保證了生活質量如常,因為內鏡治療保證了食管、胃、結腸結構的完整性。發現一個早癌,拯救一條生命,幸福一個家庭,這就是消化道內鏡術的神奇所在。

在消化道內鏡治療技術方面積累豐富經驗的同時,消化內科還不斷鉆研專科診療及護理新技術,近2年來取得廣西自然科學基金項目1項;柳州市科技局項目1項,柳州市人民醫院引進高層次人才科研啟動基金項目1項;廣西自籌課題8項;院內項目1項;5篇SCI論文,5篇科技核心;實用型專利12項,柳州市青年崗位五小成果獲獎10項,發表省級以上論文20余篇。以科研帶動臨床發展,完善人才梯隊建設,致力于為患者提供最專業的服務。

“千川江海闊,風好正揚帆。”在醫院高質量發展的今天,消化內科將以奮斗為槳,夢想起航,在新時代新征程中譜寫更加華麗的發展篇章,用過硬的專業技能為桂中人民的消化系統健康保駕護航!

咨詢電話:0772-2662775、2662769